“思接千载,视通万里。”2024年7月26日至8月17日,我有幸作为湖北省优秀大学生代表,赴英国胡弗汉顿大学进行为期三周的游学交流。时间虽短,却在我心中留下深深的印记,让我真正体会到“跨越山海”的意义。

学习:课堂之上,思维碰撞

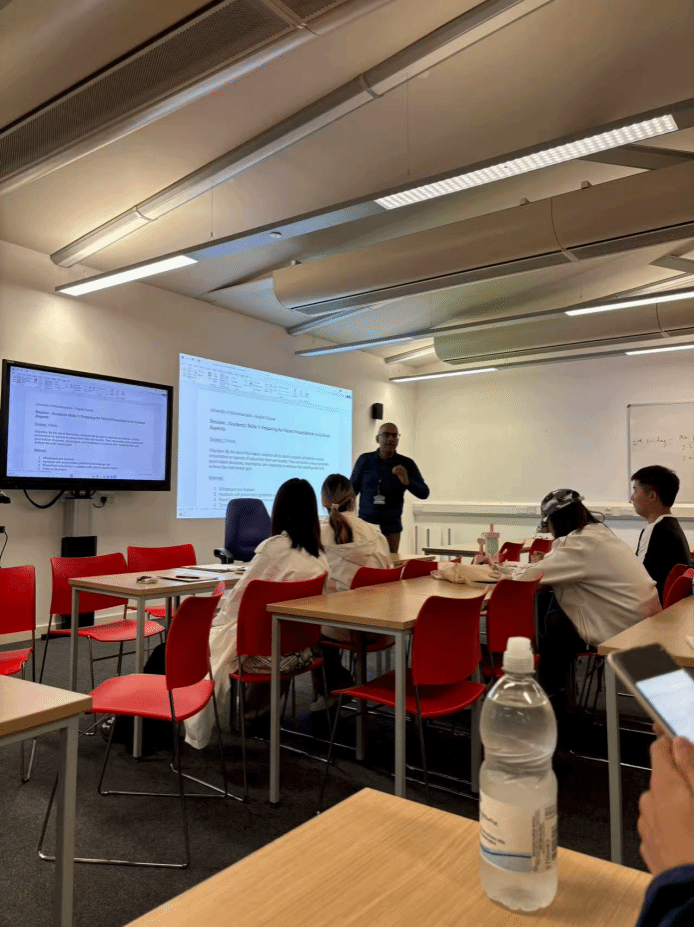

“学以聚之,问以辨之,宽以居之,仁以行之。”虽然在大一、大二期间我已参与到数门外方课的学习中,但是真正置身于胡弗汉顿大学的课堂,仍是第一次全新的体验。每一堂课,都像是一场思想的聚会。老师从不急于给出标准答案,而是不断抛出问题,让我们去思考、回应。起初,我会因担心自己的表达不够准确而不敢说太多,但老师总是以肢体语言积极鼓励,用真诚的称赞给予肯定,我慢慢放下犹豫,越来越敢于表达自己。

课程的主题极其丰富,我们一起讨论文化、教育、饮食、旅行等各类话题。还记得在讨论饮食的那节课上,老师逐一介绍了英国最具代表的十个菜肴,还在谷歌上逐个搜索图片给我们展示。碰巧那天我没有吃早饭,一张张图片让人越发觉得饥饿,在老师问到这堂课的启发时,我表示自己以后一定会吃了早饭再来上课。

每天的学习都像是一次新的探索。阳光透过教室的玻璃窗洒在桌面上,我翻开笔记本,写下的并不只是词汇和句子,而是自己一步步成长的印迹。三周下来,我口语表达更加流畅,更快地组织语言,与老师和同学交流互动。更重要的是,我真正感受到“学习”的本质:不止于积累知识,更是与他人交流、与世界对话。

旅游:足迹所至,见闻广博

“登山则情满于山,观海则意溢于海。”如果说课堂让我的思想得以开阔,那么旅行则让我的心灵为之震动。每周三全天旅行和周五下午的半日游,像一扇扇窗户,让我在短时间内走近了英国悠久而丰富的历史与文化。

漫步古老城堡,仿佛能听见石墙间回荡的历史余音;走进英国乡村,连绵的绿野与悠闲的牛羊勾勒出如陶渊明笔下桃源般的宁静;穿行与各个城市的大街小巷,当地人悠闲自在的生活也让我倍感舒适。

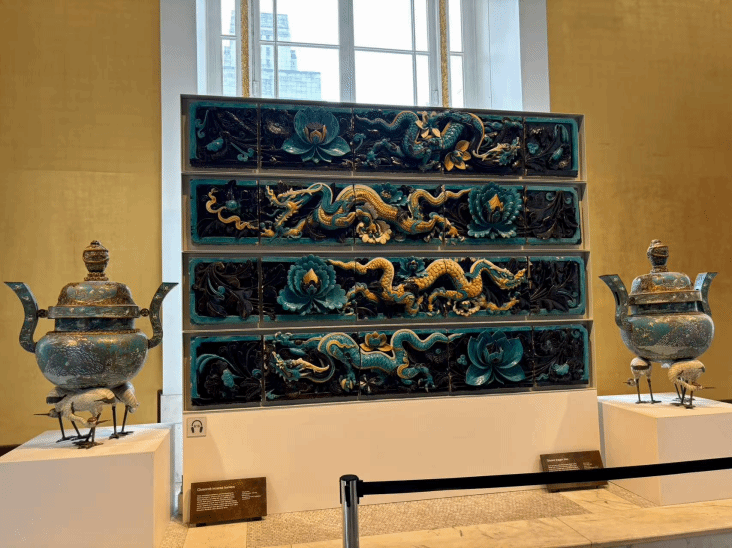

尤其令我难忘的,莫过于那次伦敦之行参观大英博物馆的经历。我们随着长队进入这座宏伟的建筑时,仿佛一步踏入了世界文明的时空隧道。走入中国展厅,凝视那些来自故土的青铜器、瓷器以及种种文物时,心中涌起的情感复杂得难以言表。它们静静地陈列在异国的展柜中,被世界各地的游客注视,却在那一刻让我恍惚生出些许惆怅。课本上熟悉的文物如今真切地呈现在眼前,却以远离故土,漂洋过海栖身于此。这份历史的沉重与漂泊,让我久久不能平静。每一处景点都不只是视觉的享受,更是一种心灵的体会。站在泰晤士河畔,微风吹拂,我想起无数诗歌与传说中这条河流的故事;走在伦敦街头,红色的双层巴士从身旁缓缓驶过,我仿佛走进了电影中的场景。旅行让我把书本里的知识与现实一一对应,让抽象的文字化为真切的感受。

生活篇:日常点滴,亦可成趣

“山中何所有?岭上多白云。” 游学的意义不仅在于课堂与旅途,更多藏于日常生活的细碎点滴中。胡弗汉顿的生活舒缓而宁静,没有大城市的喧嚣,却别有一番悠闲的韵味。

最大的乐趣之一,便是闲暇时去超市购物。初到之时,一切都是陌生而新鲜的。第一次去超市时,我花了很长时间才找到想买的物品。货架上满是英文标签,我只能一边拿着手机翻译,一边仔细比对。初时觉得购物并非易事,但渐渐地,我熟悉了商品常用词汇,挑选自如,也敢于询问工作人员,用简单的语句准确地描述自己想要的物品。每一次成功找到所需之物,心里都会生出小小的喜悦。

我也喜欢漫步在街头,感受这座城市的气息。商店橱窗的英式陈列,咖啡馆里飘散出的陌生香气,街角传来的欢笑声,甚至黄昏时天空绚烂的夕阳和日落后的蓝调时刻,都成了我心中的珍贵画面。最打动人的,往往正是这些琐碎而真实的生活片段。尽管只是平凡日常,但对我而言,却像是一幅缓缓展开的画卷,让我在异国逐渐找到属于自己的生活节奏。

收获与感悟:见识增长,未来可期

“苟日新,日日新,又日新。” 三周的游学转瞬即逝,却在我心中留下了无法磨灭的印记。从课堂上的讨论到旅行中的见闻,再到日常生活的体验,我收获的不只是英语水平能力的提升,更是眼界的开阔与内心的成长。

我深刻体会到,真正的学习不只是知识的堆砌,更是勇敢尝试、主动沟通、跨越文化界限的过程。无论是课堂上的发言,还是生活中的小小交流,每一次开口都是向前的一步。语言表达能力的提升只是一个侧面,更重要的是,我明白了如何用心去理解不同的人和事,以更加开放的姿态去面对世界。

与此同时,我也更加珍惜和热爱自己民族的文化。无论在课堂上分享中国文化,亦或站在大英博物馆的中国展厅前静静凝视,我的内心都被强烈牵动。我开始思考,作为新时代的青年,我们该如何肩负起传承与弘扬文化的使命。我不仅看到世界的辽阔,也更加坚定了文化自信。

“到阻且长,行则将至。行而不辍,未来可期。”这段游学虽已结束,但与我而言,一切才刚刚开始。未来的道路或许仍会有挑战,但这次经历将成为我未来路上的一盏明灯,只要保持好奇与勇气,前方的世界就会不断向我展开。我会带着这段记忆继续前行,努力走得更远、更好。