个人简介:何赵昕,女,汉族,23级经济与管理学院金融工程专业学生,辅修法学双学位。曾任院级文艺部干事,现任班级宣传委员。曾获80周年校庆-春晖舞蹈大赛优秀奖,24年“五月鲜花”优秀奖,第四、五届“词达人”校赛一等奖,24-25年校级优秀青年志愿者,25年“五月鲜花”参赛作品《歌唱祖国》获“最佳表演奖”,2025年度大学生创新创业训练计划项目(负责人)校级立项,英语六级592分证书(首考)。

当曼彻斯特机场的微风拂过面庞,故事序章已然开启。这是一场以心灵为尺、以求知为帆的远征。褪去课堂的抽象与书本的铅印,我渴望用指尖触摸大本钟的斑驳,用双耳聆听学院塔尖的风吟,在一个古老而创新的国度里,找寻理论与现实的完美和弦。

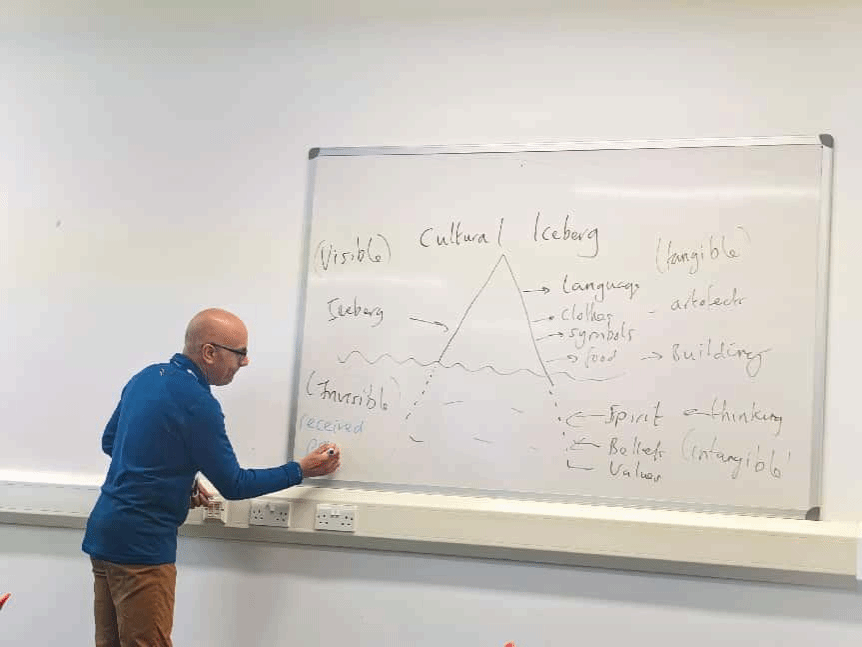

在古老的回廊下,我们不再是知识的被动接受者,而是被点燃的思考者。老师们以问代答,拨茧抽丝,将我们引向真理的幽深秘境。关于Crime & Punishment的每一次研讨,都是一场思维的碰撞,火花四溅。这种思维的碰撞,在一场关于法律体系差异探讨中达到了高潮。当话题从抽象的“不同”具象到中国的大陆法系和英国的普通法系时,课堂瞬间变成一个思想的交锋场。我们不再满足于背诵“成文法”与“判例法”的定义,而是深入探讨其哲学根基:是信奉由立法者书写的一部宏大、精确的“法典”,还是更信任通过无数个案例判决所沉淀下的Living Tradition(“活的传统”)?关于法官的角色,是应当做一个严格遵循法条的“忠实执行者”,还是可以成为通过判决“创造法律”的艺术家?

我不再只是一个倾听者。我主动起身,以中国学生视角,分享了我国法制建设的进程与法官的职权边界。我将两大法系比作一棵树的两种生长方式—一棵是精心设计的园林之树(大陆法系),另一棵是自由生长的原野之树(普通法系)时,我看到Sunil眼中赞许的目光。那一刻,我深刻意识到,真正的学术对话,其目的不是为了争辩孰优孰劣,而是通过并置与比较,在差异中更深刻地认识彼此,也更全面地审视自身。

尤其记得为了准备Singapore’s presentation,我们鏖战至accommodation深夜的灯火通明,那一刻,我们与几个世纪前在此苦读的圣贤们,仿佛有了隔空的精神共鸣。

(跟class1老师Sunil合影)

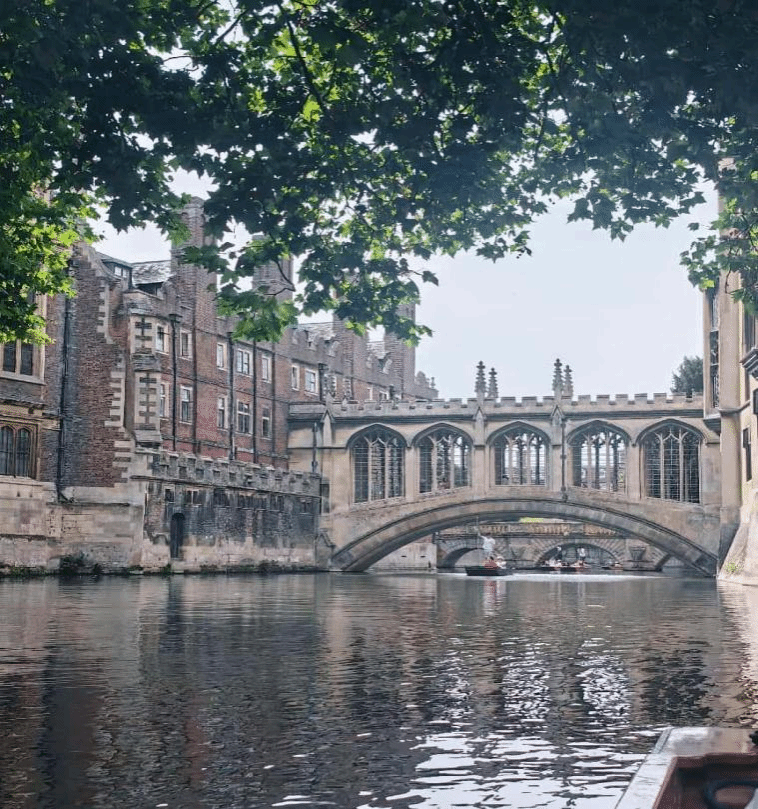

在抵达剑桥之前,它于我而言是课本里一行缱绻的诗—“那河畔的金柳,是夕阳中的新娘;波光里的艳影,在我心头荡漾。”徐志摩笔下的康桥,是一个关于美与告别的梦。而当“撑一支长篙,向青草更青处漫溯”的梦想照进现实,我们的小船真正滑入康河的柔波时,我才明白,剑桥的魅力远不止诗人的浪漫。它是一本立体的、呼吸着的巨著,每一页都由石头、流水与智慧书写,等着我们徐徐翻开。

而剑桥予我的馈赠,远不止于学院的辉煌。行程中的一个小插曲,为我烙印下另一重充满人情味的温暖印记。当得知有两位同行的女生不慎掉队,老师特意指派我,陪同热情的导游Maria一同去接应。这份信任,让我从一名访客,瞬间成为了负有责任的“临时向导”。我坐在Maria驾驶的私家车里,穿梭于剑桥错综的小巷与郊野公路之间。车内,她连上蓝牙,一首动感十足的韩国K-pop歌曲瞬间充盈车厢—这极具现代感的亚洲节奏,与窗外的英伦古典风情形成了一种超现实而又无比和谐的交响。成功找到焦急的同胞后,返程时,夕阳正为整座古城镀上金边。车窗摇下,微风混着青草香涌入,耳畔是热烈的K-pop旋律,车内是中英文交织的欢声笑语。那一刻,文化的边界变得模糊而有趣:我们在英国的腹地,听着韩国的音乐,帮助着中国的同胞。学术圣地的庄严肃穆悄然褪去,展现出它置身于全球化浪潮中,那包容、随性又充满活力的一面。这并非计划中的景点,却成了我心中关于世界主义最生动、最温暖的记忆切片。

文化差异也不再是教科书上冰冷的术语。它是雨中依旧井然有序的队伍,是陌生人相遇时一个礼貌的微笑。而最深切的体会,来自于语言的破壁。在国内的应试教育体系中,英语于我,更多是一张需要获得高分的答卷,口语的流利与否,似乎从未真正关乎痛痒。而这个观点,在一场意想不到的对话中得到了最美的升华。记得那日,大巴车穿梭在英格兰的田园风光之间,我与此次同行的一位英国本地大学生Ash相谈甚欢,从校园生活聊到彼此文化故事。临别时,他带着颇为惊讶的神情对我说“Michelle, you are very fluent in spoken English. Listening to you, I feel like you’ve been living in England for at least five years.(Michelle,你的口语非常流利地道,听你说话,我感觉你像是在英国生活了至少5年。)”这句来自“局内人”的赞叹,仿佛一束光,瞬间照亮了我所有过往的学习。那一刻,我豁然开朗:语言的终极价值,从未藏在冰冷的分数之后,而是绽放在与另一个灵魂温暖、流畅的共鸣之中。

而沟通的更高境界,是超越语言的。在一次关于“艺术无国界”的课堂讨论中,我意识到,与其用苍白的语言去描述中国古典舞的韵味,不如让它自己言说。于是在众人期待中,我起身,以身为笔,在教室的方寸之地间,即兴舞动了一曲《徽娘》。没有华服彩妆,只有手机中流淌出的、充满安徽风情的旋律,我试图用身体的律动去诠释一个东方女子温婉而又坚韧的灵魂。收势之时,教室先是一片被美所凝固的寂静,随即爆发出热烈持久的掌声。我从老师碧色的眼眸中,看到了惊叹、着迷与一种无需翻译、纯粹的美之震撼。我不再是一个中国学生,更成了一个流动的文化窗口—通过一段舞蹈,让他们窥见了徽州大地的一角,并渴望了解其背后五千年的文明。

这场远征,赐予我的不仅是一纸文凭的背书,更是一份沉甸甸的、关于如何与世界交手的实战经验。它意味着:我能从容地规划开支,精准穿梭于错综复杂的地铁网络,更意味着我能以沉稳的心态,主导解决那些横亘于前的现实难题。英伦之旅初启,一个下马威便悄然降临:新购的手机卡流量卡断断续续,将我置于“数字孤岛”的焦虑之中。这绝非课本上的案例,而是一个需要立即攻克的显示壁垒。我将其视为第一场自主主导的“压力测试”。我钻研全英文的运营商官网,在密集条款中抽丝剥茧;我鼓起勇气拨打客服电话,在对方飞快语速中(六级听力2.0倍速)和口音中捕捉关键信息。常规路径尽数失效,一条试探性的短信成了破局的密钥—问题最终得以解决。这个过程,其意义远胜于回复网络本身。它是一枚深刻印记,让我确信自己拥有了这样的能力:在陌生的世界里保持冷静,主动寻求所有可能路径,并最终依靠自己的力量找到出口。

而今,航班已然落地,但心灵之旅远未结束。英伦的夏韵,已沉淀为我生命中一抹挥之不去的底色。它教会我,真正的博学,是脚上沾满泥土的实践,是眼中看过世界的宽广,是心中能容万物的格局。

感谢湖北省教育厅,感谢学校领导及老师,为我插上梦想的翅膀。感谢同行挚友,让旅途充满欢歌。最后,感谢不列颠,你这厚重的课本,我已轻轻翻阅,并必将用一生去回味和领悟。